土壌改良の考え方と基本

堀 大才 はじめに 植物を植えるにあたって、その土地の土壌条件が不良の場合、土壌の改良を考える事が多いが、山林で営まれる林業では土壌改良は実質不可能であり、経済性を重視しながらも、その土地の自然条件すなわち気候、地形、地 […]

明治神宮外苑再開発における林試A法による90本の無剪定根回しとモニタリング事例の詳細

直木技術事務所 代表 直木 哲 Ⅰ.はじめに 2024年11月16~17日に第29回日本樹木医学会の定期総会、特別講演会、研究発表会が東京大学弥生キャンパスで開催され、現地検討会が18日に新宿御苑、都立明治公園、明治神宮 […]

【座学・見学】樹木の学校89 「PiCUS TreeQineticによる引張り試験について」

欧州を中心に世界的な展開をしているPiCUS TreeQinetic(PTQ)は、「引張り試験」によって樹木の耐風性を定量的に評価することができる樹木診断機器です。 日本ではPTQはまだ普及しておらず、導入に当たっては課 […]

【座学】樹木の学校88 神宮外苑再開発報告その2ご案内

2月の講座に引き続き、本会理事の直木氏に2本立てで報告していただきます。1.イチョウ並木146本の診断と褐変・部分落葉5本の原因追求、対応策とその実施、実施後のデンドロメーターを含めたモニタリング結果のR6年の報告。 2 […]

世界と日本の森林帯区分、及び森林生態

堀大才 Ⅰ 水平的気候帯区分と森林帯区分 気候帯区分と森林帯区分については様々な考え方があり、世界と日本のいずれも決まったものはない。世界については、古くから赤道を挟んだ南北の回帰線(緯度23度26分)の内側を熱帯、南北 […]

【野外】樹木の学校87「昆虫散歩」

会報で虫について連載してくださっている重藤さんは、ひそかに?昆虫王子と呼ばれています。重藤さんの作る昆虫標本と写真は美しく、昆虫愛は静かでかつ熱いのです。狭山の里山フィールドで王子と虫を観察しませんか? 日時:2025年 […]

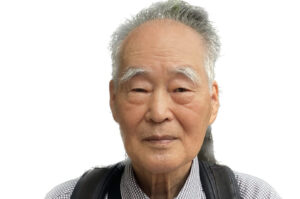

【堀先生の部屋】シラカンバについて

樹木生態研究会最高顧問 堀 大才 天然分布 シラカンバ(白樺)は樹高20m以上になるカバノキ科カバノキ属Betulaの喬木性落葉広葉樹である。世界にはカバノキ属は40種ほど、変種も入れると50種ほどが数えられており、日本 […]

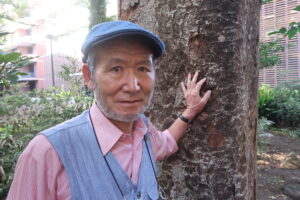

第85回樹木の学校「調査の現場からⅡ」報告

2024年10月26日(土)東京農大世田谷キャンパスで、第85回樹木の学校「調査の現場からⅡ」を開催しました。講師は元本会代表でもある多田亨氏(樹木医・緑汎代表)。以前「調査の現場から」という講座を行いましたが、コロナ下 […]

第84回樹木の学校オンライン「枯木ワンダーランド」報告

2024年9月1日第84回樹木の学校「枯木ワンダーランド」をZOOMで行いました。講師は深澤 遊氏(東北大学農学研究科 准教授)。参加者32名でした。 腐朽菌、褐色腐朽と白色腐朽の役割の違い。腐朽菌の引っ越し・・・目から […]