明治神宮外苑再開発における林試A法による90本の無剪定根回しとモニタリング事例の詳細

直木技術事務所 代表 直木 哲

Ⅰ.はじめに

2024年11月16~17日に第29回日本樹木医学会の定期総会、特別講演会、研究発表会が東京大学弥生キャンパスで開催され、現地検討会が18日に新宿御苑、都立明治公園、明治神宮外苑で開催された。筆者とイビデングリーンテック㈱中島優、長井健太の3名で「明治神宮外苑再開発における林試A法による90本の無剪定根回しとモニタリング事例」としてポスター発表を行った。運よく優秀ポスター賞を受賞することができた。ポスター発表内容は学会誌樹木医学研究に速報版として、7月31日に2ページで掲載される予定である。無剪定根回しとその後のモニタリングを行っていく中で、発根状況など多くの疑問が湧いてきたが、実際の樹木を途中で掘って調べるわけにはいかないため、藤造園建設株式会社木更津農場で同様な根回しを行い、疑問の解明を行った。速報版は神宮外苑の現場報告に絞って発表しているため、圃場における実験内容は未記載である。今回は圃場実験内容を含めた報告を行う。

またなぜ無剪定で行ったかであるが、堀先生は常々充分に根回しを行った樹木に対しては、枯枝や衰退枝の切除等の軽い剪定しか必要がないといわれている。耳では聞いてはいても実際に自分自身で数多くの樹木を根回しできるチャンスはめったにない。今回はまれにめぐってきた機会であり、完全無剪定で根回しを行う方針を決めて、事業主、設計事務所、現場施工の理解を得て実施したものである。

無剪定根回し約1年半後の建国記念文庫の森

図‐1 2024年10月14日

Ⅱ.調査内容

1.調査対象樹木

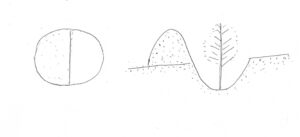

施工場所は明治神宮外苑内の建国記念文庫、第二球場エリアである。根回し期間は2023年2~5月にかけて落葉樹から常緑樹の順に適期に行った。その後のモニタリングは移植が始まる前の2024年8月まで行った。根回し工法は林試A法である。

表1に樹種と数量を記載した。樹木は20種類で落葉樹6種類、常緑樹14種類である。最も多いのはヒトツバタゴで14本である。ヒトツバタゴは幕末(1860年代)に現在の明治神宮外苑テニスコート付近の六道辻に六道木(ナンジャモンジャノの木)と呼ばれた第1世代があり、現在絵画館前に第3世代が植えられている。神宮外苑に縁の深い樹で、数多く苑内に見られる。建国記念文庫の最も大きいヒトツバタゴは根回し時で樹高12m、目通り1.87m、葉張り10mと第3世代よりはるかに大きく、第2世代の可能性があるのではないかと推測している。

表-1 樹種と数量

表-2 樹高別数量表

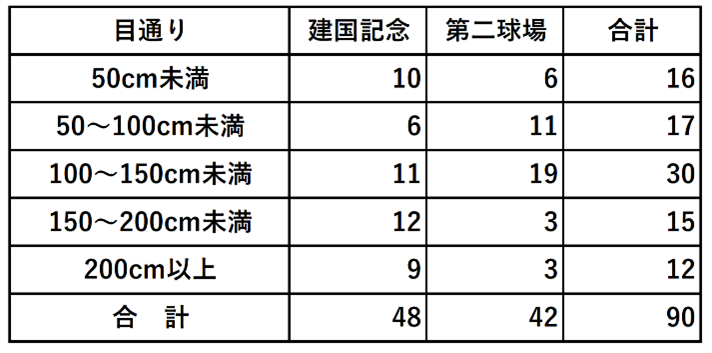

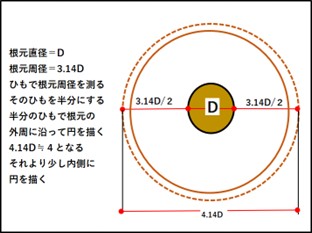

表-3 目通り別数量表

表-4 環状剝皮別数量表

第3世代のヒトツバタゴ(絵画館前)

図‐2 2025年4月24日(撮影直木)

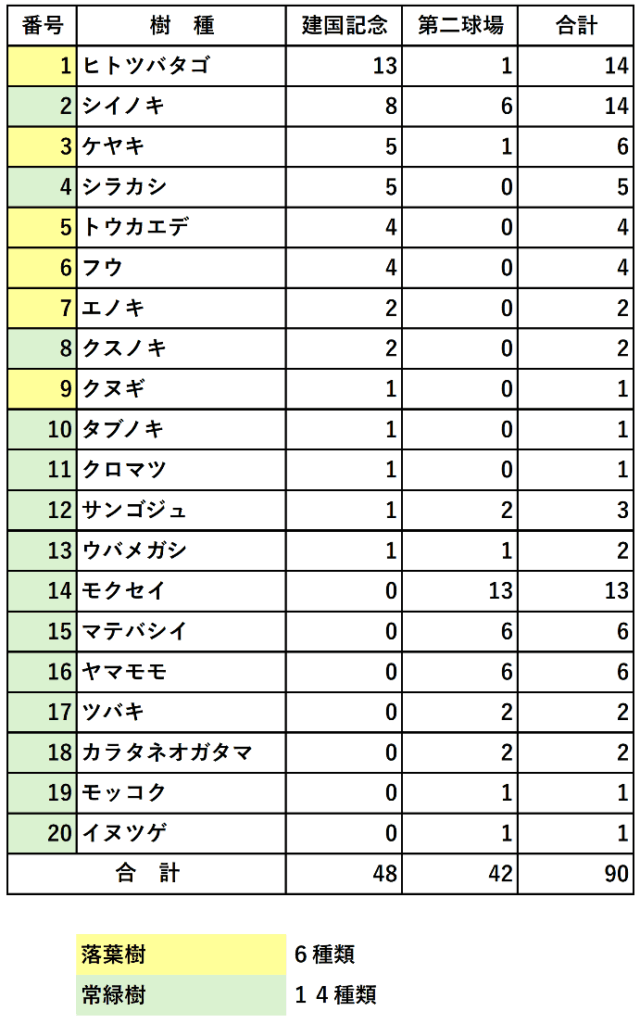

表2に樹高別数量表を記したが、90本中10m以上の樹が35本(39%)あり、20m以上の大径木も7本ある。表2は目通り別数量表であるが、目通り1m以上が57本(63%)、2m以上の樹も

12本ある。表4は環状剝皮を行った数量表である。5~10本未満が37本(41%)と最も多い

が、10~20本未満も31本(34%)あり、無剪定で90本すべてに行い、その効果の実態と検証を行いたいと考えたからである。

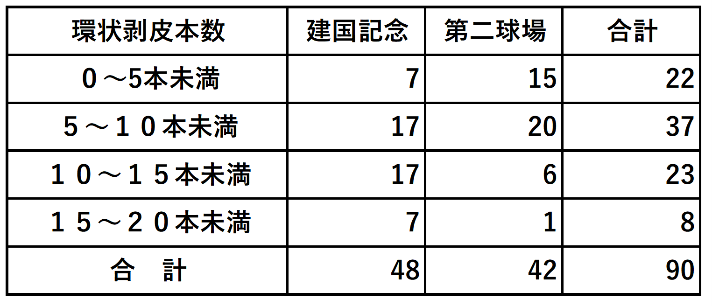

2.林試A法とその詳細

根回しの施工方法は林試A法を採用した。林試移植法開発のいきさつは樹木生態研究会ホームページの堀先生の部屋「林試移植法の思い出」に詳しく記されている。技法考案者は旧農林省林業試験場の植村誠次博士で林試A法は、環状剝皮、 畔シートとバーク堆肥を組み合わせることで新しい細根の発生を促し、活着率を上げる手法で根回し後乾燥防止のため稲わらでマルチングを行った。

図‐3 林試移植法(A法)の根回し方法

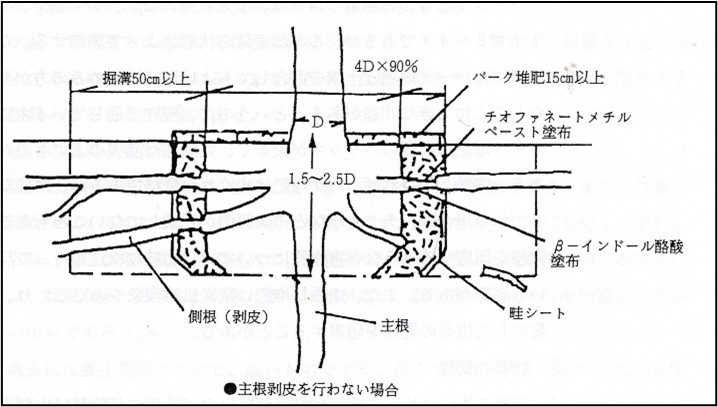

2-1.根回し寸法の取り方

現場作業では4D×90%を職人がコンベックスで測ることはしない。樹木の掘り取りの際に行うひもを使ったやり方で実施することが多い。

(図‐4、5)

図‐4 根回し位置の現場での表示

図‐5 根回し位置の現場での出し方

2-2.掘削

根の周辺掘削は原則人力作業で行う。どこに根が伸びているか注意深く気を付けながら掘り進める。φ3~5㎝以上の根を環状剝皮対象の根とするが、樹が細い場合はφ2㎝以上のケースもある。また巨木で太い根が多い場合にはできるだけ四方に分散するように根を残す。近い場所から数本出ている場合は太めの良好な根を残し他は鋭利に切断する。同一場所に残しすぎると発根量は分散され、後の作業性も良くはない。

掘削は人力で行うが、巨木の場合深さが1mを超えるようになると、根があるため掘削土を上に上 げるのが困難になる。その場合根がない部分を

掘削重機で深く掘る。深く掘った場所に人力で横に土を移動させ、掘削機で上部に掘り上げる。

図‐6 掘削

図‐7 フウの四方に伸びた根の状態

2-3.環状剝皮

残す根が決まった掘削終了後、環状剝皮に取り掛かる。図‐8のように長さ15~20㎝程度、形成層を完全に剥ぎ取る。裏側も鏡を使って丁寧に完全に仕上げる。同一場所に根が多くあると作業の正確性に問題が起きやすいため、前述のように残す根と、鋭利に切る根を判断する。道具については後の項で記すが、ケヤキ等の大木の場合周径が60㎝以上に及ぶこともあり、効率よく剝皮を進めるには適した道具も重要である。

図‐8 環状剝皮

2-4.根鉢規格等の測定

今回の根回し作業はまたとない機会であり、可能な限りのデータ収集も行うこととし、掘削後の段階で鉢の大きさ、深さ、外周掘削幅、環状剝皮本数とそれぞれの太さもノギスで計測を行った。

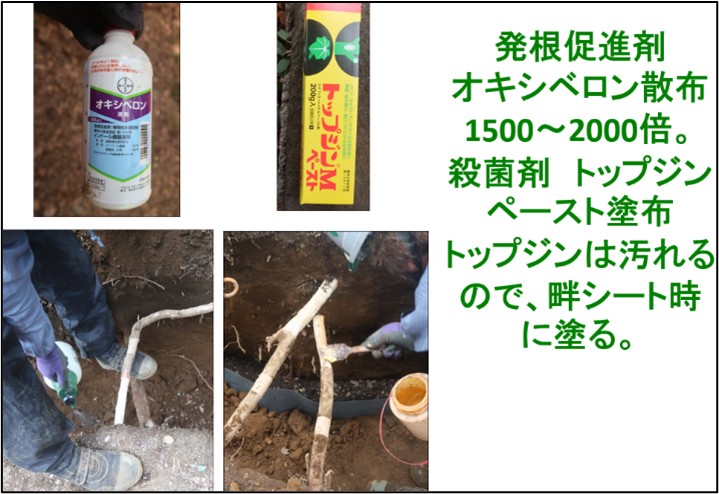

2-5.発根促進剤散布と殺菌剤塗布

発根促進剤としてオキシベロンを2000倍で根鉢全面に行った。トップジンは環状剝皮後一度に塗布すると、根が多く狭い掘削内で汚れるため、下部から畔シートを立ち上げ、バーク堆肥を充填する前に塗布することが汚れにくい。

図‐9 根鉢等測定

図‐10 根の太さ測定

図‐11 発根促進剤散布と殺菌剤塗布

2-6.畔シート敷設とバーク堆肥の充填

畔シートは幅が30㎝で下部から上に重ねながら立ち上げていくため、まず外周に鉄の杭を打ち込む。根鉢の外側に15㎝内外の幅を設けて、畔シートを敷設し、内部にバーク堆肥を充填する。充填した高さまで畔シートの裏側に現地土を埋め戻す。根がある場合はシートにカッターで切り目を入れて根を通し、ガムテープで修復する。畔シートは地盤高より少し上まで立ち上げる。

図‐12 畔シート敷設とバーク堆肥充填

2-7.灌水と稲わらマルチ

バーク堆肥の充填が終わったら、畔シートの内側にたっぷりと灌水を行う。環状剝皮された根、鋭利に切られた根、そこに充填されているバーク堆肥が充分に湿っていることが発根に重要であるため、根の下部までいきわたるように灌水を行う。建国記念文庫は既存の水道管が遮断された状態であったため、散水車とタンクを多数用意した。また稲わらによるマルチを行った。過去に宅地造成工事が盛んな頃、のり面に苗木を植え稲わらのマルチ(5㎏/㎡内外)を行った経験があるが、夏季において、降雨が3週間ない場合でも藁の下は湿っていた。最近の猛暑となかなかタンク車による灌水労力が厳しい場合、効果的と考え提案、実施を行った。

図‐13 灌水

図‐14 稲わらマルチ

以上が現場で行った林試A法の概要である。

Ⅲ 結果

1.個別樹木の根回しとモニタリング過程の記録

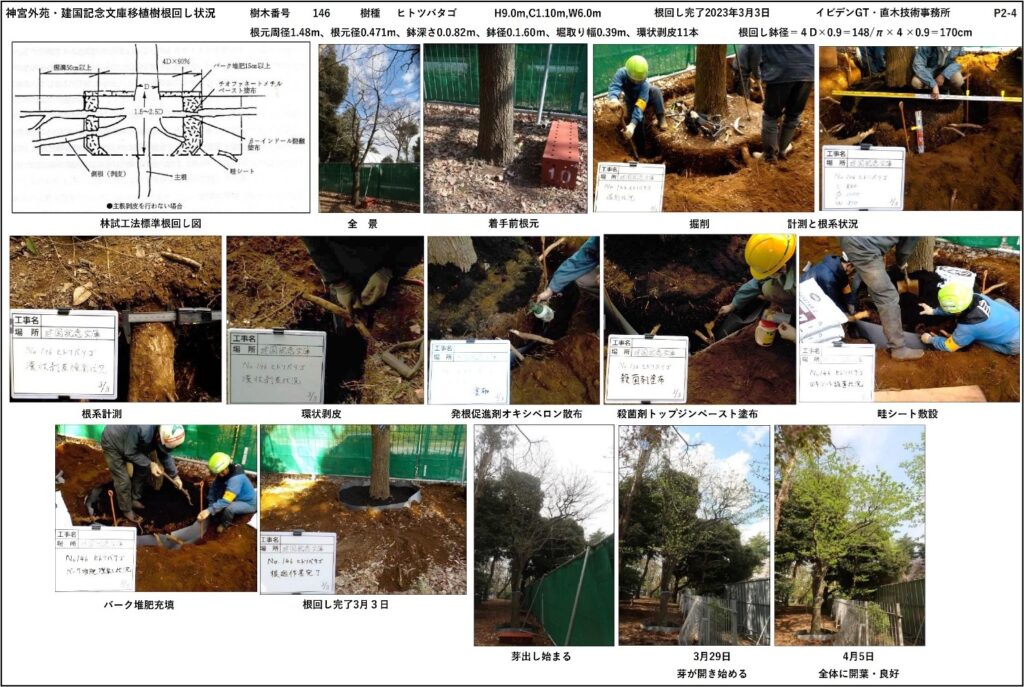

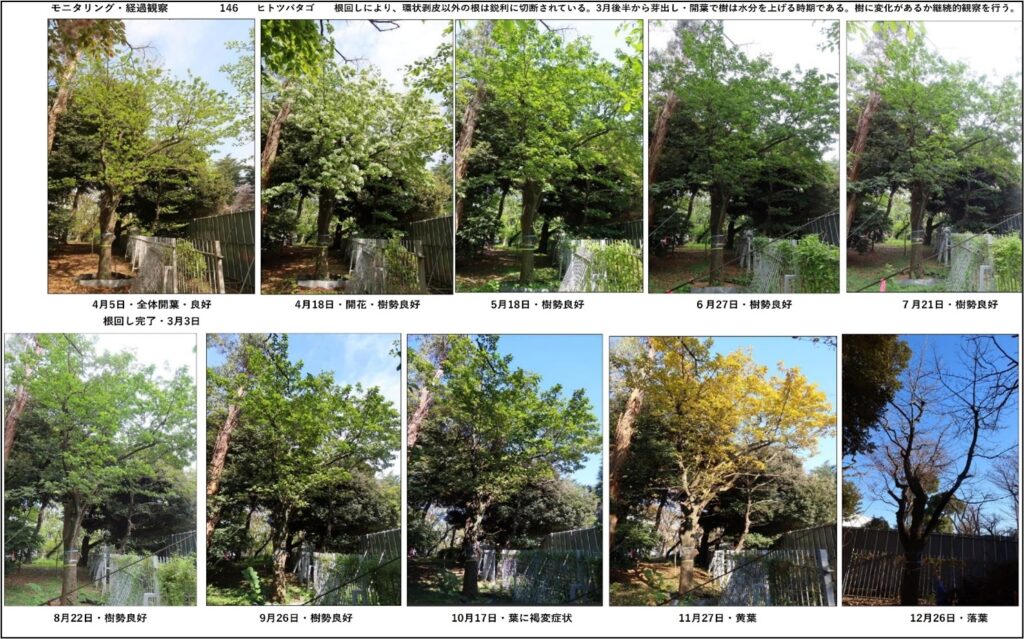

2023年2月20日に建国記念文庫のNo42ヒトツバタゴの根回しから始まり、3月30日に建国記念文庫の48本が終了。2023年3月13日に第二球場のNo134ケヤキの根回しが始まり、5月16日に第二球場の42本が終了した。その1本1本の作業過程の記録を図‐15のように記録し、その後毎月のモニタリング写真も移植が始まる前の2024年8月まで行った。

記録期間において、樹勢の根回し原因による衰退は1本も認められなかったが、唯一例外として1本のイヌツゲ(樹木調査時H3m、根回し時H2.5m)が隣接の高木と根が一体であるため、根回し対象になっていたが、当初から枯れ下がり衰退が見られ、2024年9月に枯死に至った。他の89本については全く無剪定でも衰退は見られなかった。

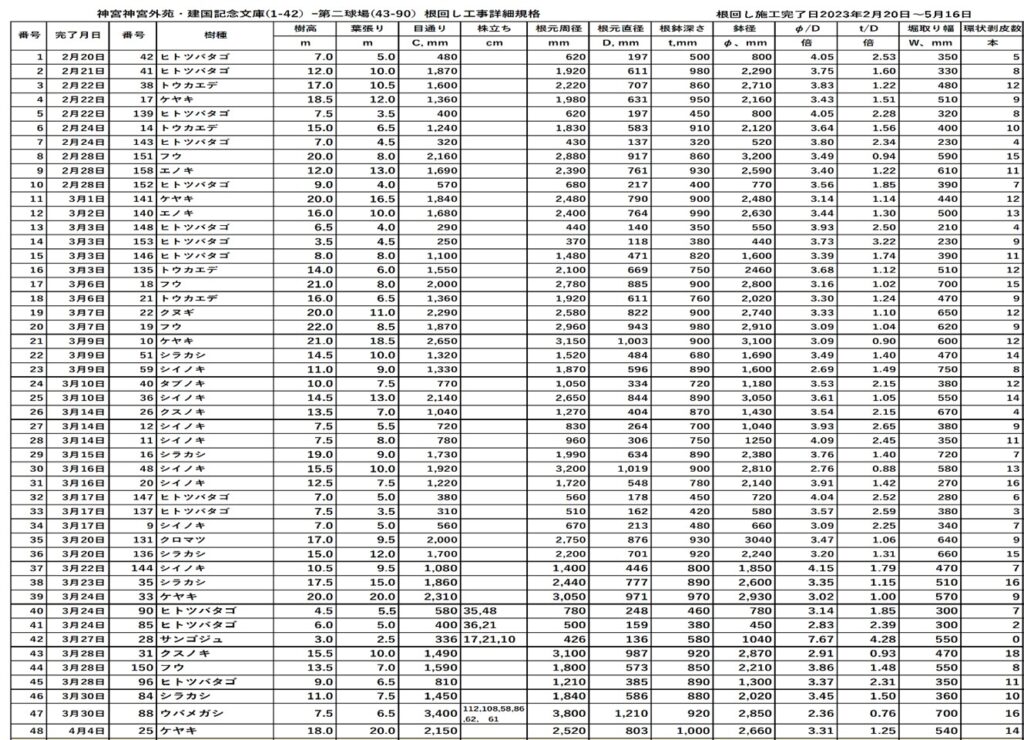

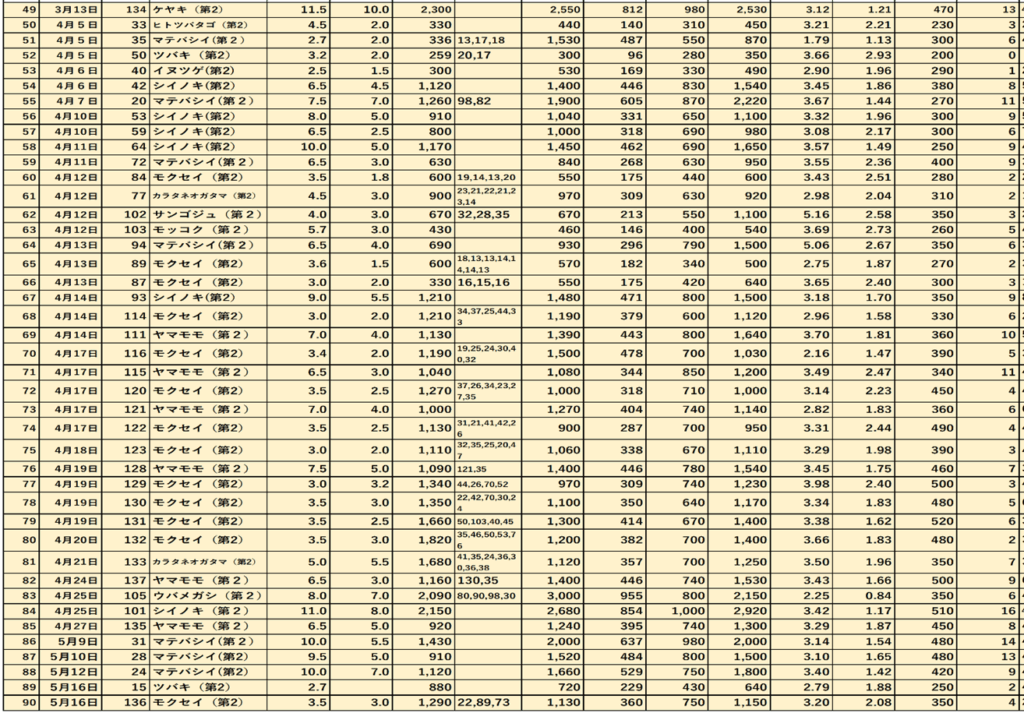

表‐5に90本の規格記録として、根回し完了日順に、樹木番号、樹種、樹高、目通り、葉張り、根元周径、根元直径(D)、根鉢深さ(t)、根鉢直径(φ)、φ/D、t/D、掘り取り幅、環状剝皮本数、環状剝皮根系総和数、根系平均を記した。

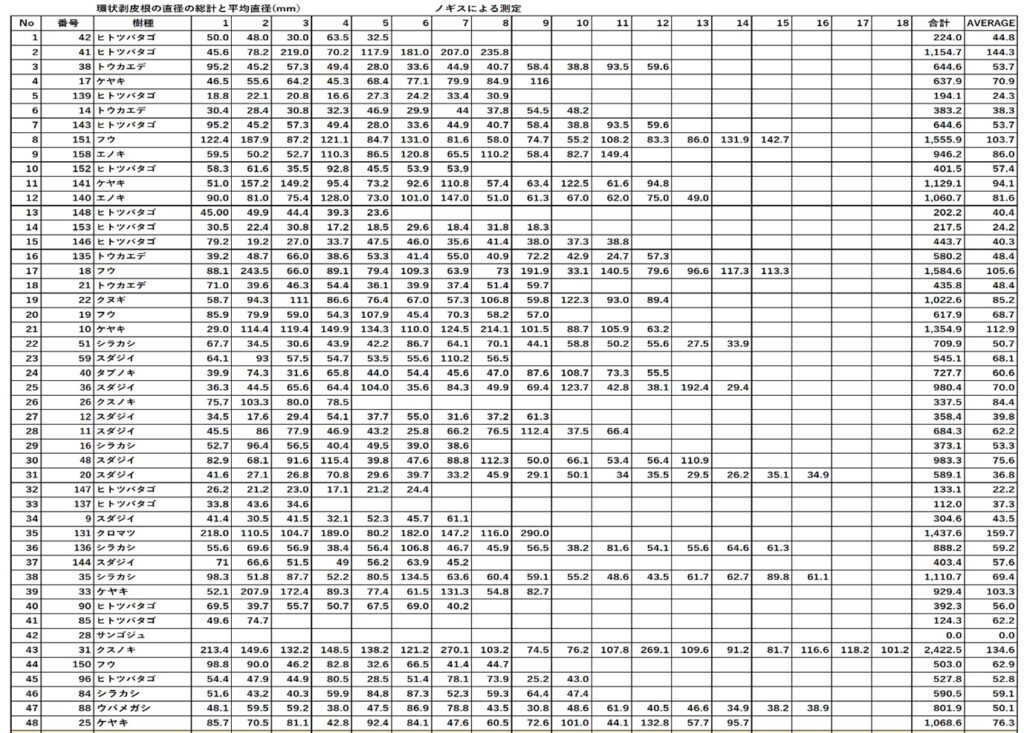

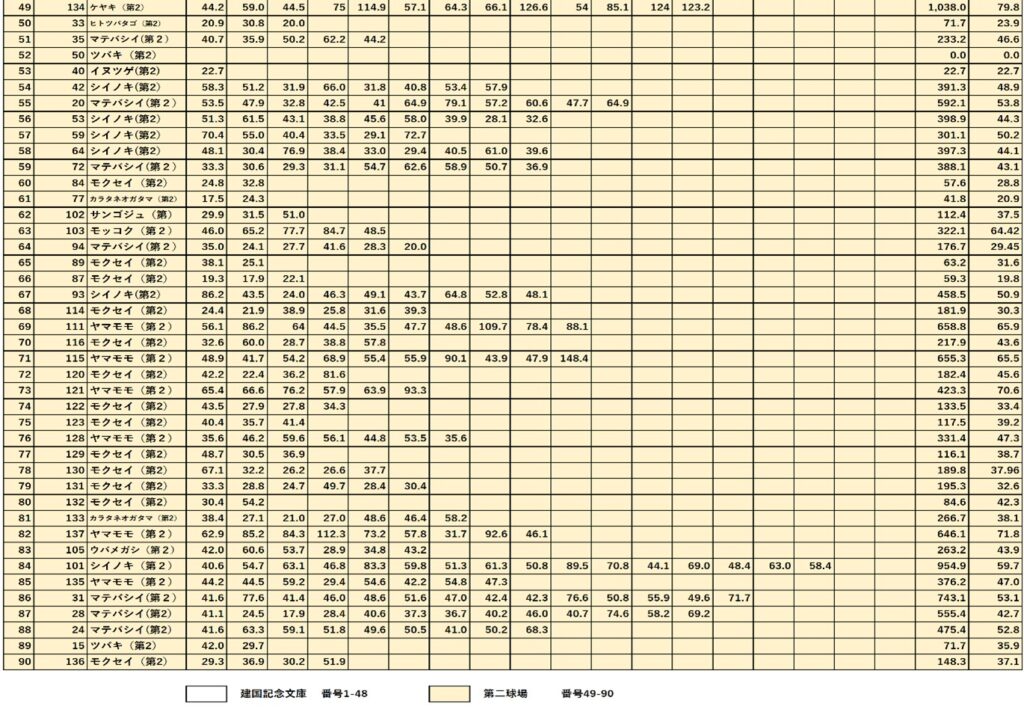

また表‐6に90本の環状剝皮本数とそれぞれの直径(ノギス計測)、直径の総和と平均直径を記した。

このような記録は自分としては既存文献で見ていないものであり、何らかの役に立つと思われ、残すものである。

図ー15 No146ヒトツバタゴの根回しとモニタリングの記録

表5 根回し規格記録表

表6 環状剥皮個別比較と平均径

Ⅳ 疑問と圃場による試験

1.疑問

根回し後月1回のモニタリングで90本の写真を撮りながら多くの疑問が湧いてきた。それは以下のようなことである。

- 無剪定と剪定と強剪定はどう違うのか?どれが良いのか?

- 根回し後、早期に発根するのは切断根か環状剝皮根か?

- 環状剝皮根の初期の目的は何か?

- 直径何㎝以上を環状剝皮するのが良いか?

- 根回しはできるだけ多くの根を残して環状剝皮するのが良いか?

- 無剪定で衰退しないのはなぜか?

- バーク堆肥100%と現地土50%混合はどちらが良いか?

- 管理上最も気を付けることは何か?

- 目通りと環状剝皮根の太さ総和に相関はあるのか?

- 環状剝皮の道具は何が良いか?

これらの疑問を解決するには、現場の根回し樹を掘り返して確かめるわけにはいかないため、圃場で試験することとした。

2.圃場試験

2-1.根回し樹における無剪定、剪定、強剪定における根系状況の比較試験

藤造園建設㈱木更津農場で2024年5月22日にシラカシ(H7~10m、目通り0.75~0.90m

葉張り3~4m)に根回しを行い、約4か月後の9月28日に畔シートを剥がし根系調査を行った。

5月22日 9月28日 発根良好

図‐16 無剪定樹の発根状況

5月22日 9月28日 発根良好

図-17 約50%剪定樹の根系状況

5月22日 9月28日 発根不良

図‐18 強剪定の根系状況

試験に用いたシラカシはもともとかなり枝葉が繁茂した樹であった。無剪定樹は9月28日の発根は良好であった。剪定約50%樹もかなりの枝葉が残っており、発根は良好であった。しかし強剪定樹はほとんど発根が見られない状況であった。このことから剪定樹も発根に十分なエネルギーを供給できる枝葉があれば良いが、強剪定樹や少ない枝葉では発根に大きな差が出ることが分かった。剪定しすぎないことが重要である。

2-2.根回し後早期に発根するのは切断根か環状剝皮根か?

2023年9月9日にヒメシャラ(H12m、目通り0.92、0.932本立ち、葉張り7m)の林試A法による根回しを行い、3か月後の12月9日に根鉢の半分の畔シートを剥いで根系発達の調査を行った。図‐19に見られるように、根鉢全体から白根が出ている。しかし環状剝皮部からの発根はまだ見られない。冬季に向かう3か月ではあるが、鋭利に切られた根から早期に発根したものと考えられる。環状剝皮からの発根はやや遅れて出るのではないかと考えられる。

白根が全体に発根 環状剝皮の発根無し

図‐19 ヒメシャラ3か月後の発根状況

2-3. 環状剝皮根の初期の目的は何か?

根回しにおいては、環状剝皮以外のかなりの根が鋭利に切断されることになり、無剪定の場合、葉からの蒸散量は大きいが環状剝皮で残された根はすぐには死なず、養水分の供給は可能である。そのため新たな根がでるまで重要な役目を果たすことになる。また残った根は支持根として倒伏に対する効果も大きいと考えられる。

2-4.直径何㎝まで環状剝皮するのが良いか?

従来の樹木医の手引きでは5㎝と記されているが、実際は細い樹では2㎝のケースでも行った。鋭利な切断による発根も多いことから3㎝以上が対象として良いと思われる。樹の大きさ、根の太さと数、分布状況により個別に判断される。

2-5. 根回しはできるだけ多くの根を残して環状剝皮するのが良いか?

環状剝皮する根は四方に伸びている根を残す。同じ方向に横や上下で重なっている場合は太めを優先し、他は切断する。枝葉と根はリンクしているので同一部分で残す根が多いと1本の発根量は少なくなると考えられ、バランスよく残すのが良い。数が多ければよいというものではなく、初期的には前述のように切断根からの発根の方が多い。ただ太い環状剝皮根からの新たな太根の発根は大きいとも考えられる。

2-6. 無剪定で衰退しないのはなぜか?

無剪定で葉からのエネルギーが多いため、鋭利に切られた部分から早期に発根を行い、必要な養水分は環状剝皮根から供給すると考えられる。適期であれば水分と温度により発根は早いと考えられる。バーク堆肥の効果、稲わらマルチによる乾燥防止効果も大きな要因と思われる。

2-7. バーク堆肥100%と現地土50%混合はどちらが良いか?

ヤマモモ(H10m 、目通り0.88、1.18㎝

葉張り6.5m)を2023年9月9日に根回しを」行い、根鉢の1/2をバーク堆肥100%、1/2をバーク堆肥と現地土(関東ローム)50%の埋め戻しを行った。2024年6月22日、冬季含み約9か月後に根系調査を行った。ややバーク堆肥100%の発根が良いようにも観察されるが、大きな差はなく良好な発根である。関東ローム層は良質な土壌であり、真砂土などの土壌の場合にはバーク堆肥100%にすることが良いと考えられる。

バーク堆肥100% バーク堆肥+現地土50%

図‐20 バーク堆肥100%と現地混合度50%

2-8. 管理上最も気を付けることは何か?

初期的に根が鋭利に切られるため、水分供給、乾燥防止が重要である。また昨今の夏季の異常気象による乾燥も危険であり、稲わらマルチや灌水、灌水設備が必要である。強風による倒木防止の支保工も必須である。

2-9. 目通りと環状剝皮根の太さ総和に相関はあるか?

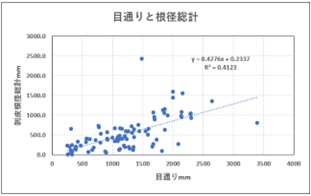

表‐6に環状剝皮の樹木ごとの本数や太さ、太さ総計、平均径を記載した。樹木によって根系は深さや、粗密も異なるため、何らかの指標と高い相関は得られないであろうと思いつつも、目通りと環状剝皮の太さ総和をグラフ化してみた(図‐21)。結果は相関係数R=0.6421中程度相関で決定係数のR2=0.4123精度は良くない、と予想通りの値であった。

図‐21 目通りと環状剝皮根径総計

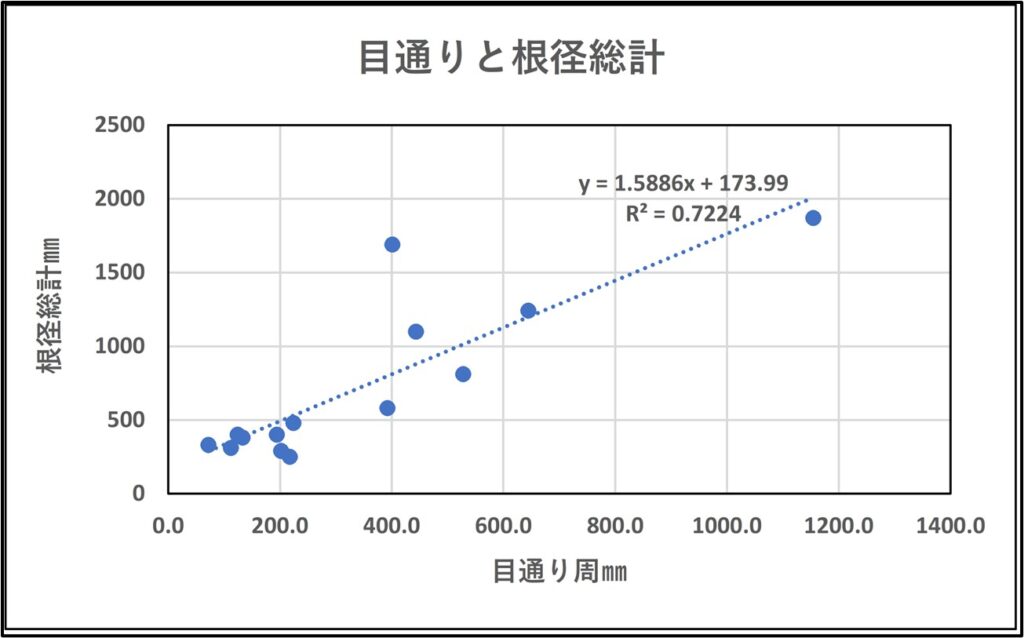

同一樹種であれば高い相関が得られるはずで、今回最も多い樹種はヒトツバタゴの14本で相関係数R=0.8499強い相関がある、で、決定係数R2=0.7224精度やや良いと、予想通りの結果である。

図‐22 ヒトツバタゴの目通りと環状剝皮根径総計

2-10.環状剝皮の道具は何が良いか?

対象樹木の環状剝皮根の太さは直径2㎝から60㎝を超えるものもあり、使えそうな道具をネットで多数購入し職人さんに使用してもらった。

彼らが経験から最も普段使用しているのはリンゴフラン病手術用ナイフである。このナイフは横の刃も切れるようになっているため、剝皮の最初と最後を円形に切れ目を入れることが可能で、その後間の形成層を剥ぐことができる。ただしこの刃は幅が2㎝でより太い根を剥ぐには幅の広い道具も有効である。

図‐23 様々な環状剝皮用道具

図‐24 リンゴフラン病手術用ナイフ

Ⅴ.終わりに

多様な樹種と大径木を含む90本の根回し(林試A法)を、無剪定で適期に行い、その後のモニタリング調査を実施する機会を得て、可能な限りのデータ収集を試みた。その中で疑問に思うことは圃場試験で解明を行った。可能な限りのデータを記載したのは、この手法がより一般的に普及することを願うとともに、やや独善的な判断を記しているが、あくまで1事例からの報告であり、多くの事例から根回し手法がより解明されることを希望するものである。

引用文献

植村誠二(1975)成木緑化樹の移植技術.グリーンエイジ1975年4月号:23-31

この記事を書いた人はこんな人

直木 哲(なおき さとし)現在77歳、70歳でイビデングリーンテック㈱を円満退社し、直木技術事務所を設立。技術士・樹木医事務所として、事業の川上からの仕事を目指す。