土壌改良の考え方と基本

堀 大才

はじめに

植物を植えるにあたって、その土地の土壌条件が不良の場合、土壌の改良を考える事が多いが、山林で営まれる林業では土壌改良は実質不可能であり、経済性を重視しながらも、その土地の自然条件すなわち気候、地形、地質、土壌、植生等を勘案して植林樹種を選ぶことになる。しかし、農地や公園緑地では、植え付けようとする作物や園芸植物が健全に育つように、植栽の植穴の埋め戻し土として、あるいは植栽地全域の土壌を、現地土壌をそのままでは使わずに土壌改良を考えることが多い。

土壌改良には大きく分けて二つの方法がある。一つは物理性の改善で、もう一つは化学性の改善である。ほかに技法としては生物性の改善(土壌微生物に関わる)があるが、効果的かどうか疑問のある場合が多いので、実際のところはほとんど行われていない。その理由は、土壌微生物フロラを調べるのに多額の費用が掛かることと、土壌には特定の微生物が極度に増えるのを抑制するメカニズムが働いており、菌類や細菌のフロラを人間の好みに合わせて変えようとする生物性の改善は極めて難しいこと、などである。特定の微生物を投与することによって土壌が改善されると謳っている資材もあるが、土壌中には極めて多様な微生物が棲息しており、他の微生物を捕食する微生物も無数に棲息していて特定の微生物が過度に増えるのを妨げているので、あまり効果を期待できない。ただし、物理性の改善や化学性の改善のために堆肥などの有機物を施用することによって、意識せずとも生物性の改善につながることがある。

1 物理性の改善

日本の土壌の場合、物理性の改善とは表層土壌の通気透水性の改善、土壌孔隙とくに土壌空気を含む粗孔隙の増大である。粗孔隙とは土壌が乾いているときは毛細管現象(毛管現象ともいう)がほとんど起きずに土壌空気で満たされている、直径がおおよそ0.3~0.6mm以上の大孔隙である。大雨直後は粗孔隙中も水で満たされるが、この水は重力によって下方に移動するので、重力水と呼ばれている。もし粗孔隙中の水が長時間粗孔隙中にとどまっている場合は、不透水層が極めて浅いところにあり、排水不良の状況であろう。さらに物理性の改善として、有効土層の増大(根系の生育可能範囲の拡大。おもに下方への拡大)、排水性の改善、土性や土壌構造の改善、三相分布(気相、液相、固相の比率)の改善、土壌硬度の改善などが重要である。

2 化学性の改善

化学性の改善とは土壌有機物(腐植)の増大によるCEC(cation exchange capacity、陽イオン交換容量。土壌の肥料成分保持力を間接的に表す)の増大、肥料成分の濃度改善(施肥)、pH(potential of hydrogen ion、水素イオン濃度指数)の改善などが主なものである。一般的に、酸性土壌でpH値を上げる場合は石灰などを散布する方法が行われているが、アルカリ土壌のpH値を思うとおりに下げるのは難しいとされている。

通気透水性の改善と水捌けの改善は概念的には似ているが、水捌けが土壌中に浸透した水の速やかな下方移動と土壌表面での流去・排水を含むのに対し、通気透水性は土壌中に浸透した水が速やかに下方に移動し、新鮮な大気を土壌中に引き込むことである。通気透水性の改善には多様な方法があるが、一般的に農地では耕耘して粗孔隙を増やす方法が行われている。作物や苗木を植え付ける前であれば耕耘は良い方法であるが、公園緑地などで既に植物が植わっていて、根系が切断されてしまう可能性のある場所での耕耘は良い方法ではない。都道府県指定の天然記念物樹木に対し、根元近くで耕耘を行ったために枯らしてしまった例もあり、また根系調査と称して根系をむき出しにして根系状態を調べ、埋め戻し後に樹勢が衰退し、ついには枯れてしまった木もある。このような失敗は、根は少々切っても再生するので問題ない、という認識を多くの人が持っているために起きると考えられる。昔、ある土壌研究者と一緒に仕事をしたとき、根系は4分の1くらい切っても問題ない、と語っていたのを思い出す。樹勢旺盛な若木であれば、少々根を切っても枯れることはないだろうが、天然記念物に指定されるような大木や老齢木の多くは樹勢が衰えており、樹勢の衰えは細根を発生させる能力の衰えであるので、根系を切断すると新たな根が出にくく、そのまま枯死してしまうこともある。それゆえ、大径木や老齢木の根を傷めることは厳禁である。筆者も昔、天然記念物に指定されている木の根を切ってしまい、その後樹勢が衰えるという大失敗をしたことがある。また、活力の高い若木であっても太い根を切ると、将来の根や幹の腐朽、空洞化の原因となる。

粗孔隙の増大とは、土壌孔隙のうちの空気を含む大きな孔隙を土層の深くまで増やし、雨水が土壌中を速やかに下方に移動し、水の移動とともに新鮮な空気を土壌中に引き込むことである。その結果、土壌孔隙に溜まった二酸化炭素が水に溶け込んで排出される。細孔隙(毛管現象を示す小さな孔隙)を通ってくる毛管水は基本的に無酸素状態であるが、粗孔隙中の空気に触れて酸素を取り込み、植物根はその水を吸収して溶存酸素で呼吸を行い、ATP(アデノシン三燐酸)を燃やしてエネルギーを取りだし成長する。アデノシン(adenosine)とはアデニン(adenine、核酸塩基の一種)とリボース(ribose 、C5H10O5、糖の一種)が結合した核酸を構成するヌクレオシド(nucleoside、プリンとピリミジン塩基が糖とN-β-グリコシド結合したものの総称で、核酸の構成成分として広く存在する)の一種であり、リボースに3分子の燐酸がついて、~PO(OH)2で示される高エネルギーの燐酸結合2個を含む化合物である。

施肥は植物の体を構成する成分の補給という意味で重要であるが、やや酸性に傾いた日本の土壌では、基本的に特定の成分の欠乏により植物が育たない、ということがない。しかし、酸性が強いととくに金属イオンが溶脱しやすい。普通、我が国の森林土壌は微酸性から弱酸性であり、落枝落葉からのミネラル還元や降水に含まれる微量な窒素成分もあるので、施肥を全くせずに放置しても植物は育つが、農地のように作物として有機物が毎年多量に出荷されると、結果として有機化した窒素やミネラルが年々減少してしまうので、生産性が極めて重視される土地では堆肥や肥料の施用が必要である。

逆に、強い肥料を施して木が枯れてしまった例もある。乾燥鶏糞を大量に木の根元に施用し、根が肥料焼けを起こして細根が枯れ、水分吸収機能が著しく低下して枯れてしまった例がある。肥料焼けとは、土壌中に高い濃度で肥料成分がある場合、細根細胞の浸透圧が逆方向に働いて、細胞から水が土壌のほうに引っ張られて、細根が枯れてしまう現象である。

乾燥地域に多いpH7~8の弱アルカリ土壌では、鉄が水に溶けない酸化第二鉄(Fe2O3、酸化鉄Ⅲ、赤鉄鉱あるいはヘマタイト(hematite)ともいう)の形となっている。熱帯や亜熱帯のモンスーン気候やサバンナ気候など半乾燥の地方に発達する赤色土壌はラテライト化作用を強く受けた結果である。ラテライト(laterite)化作用とは以下のような現象である。

雨季に土壌中の珪酸塩、カリウム、カルシウムなどが高温と多量の降水によって溶脱して土層の下方に移動し、表層近くの土層に鉄やアルミニウムの酸化物が残されて濃度が極めて高くなる。乾季になると土壌表面からの激しい水分蒸発に伴って、水とともに土壌表面に移動してきた鉄やアルミニウムが地表近くに集積し、地表近くでさらに酸素と結びつき三二酸化物(鉄は酸化第二鉄、アルミニウムは酸化アルミニウムAl2O3)となる。熱帯土壌の赤い色はこの酸化第二鉄が主因である。酸化第二鉄は水に溶けないために植物は吸収できずに鉄不足が生じやすい。ゆえに、乾燥地では可給態鉄イオンの施用が重視されており、アメリカ西海岸で開発された樹勢回復剤の多くは可給態鉄イオンを含有しているものが多い。しかし、弱酸性となっている日本の土壌では普通、植物の鉄不足は生じにくい。因みに、西アフリカの乾燥地帯や半乾燥地帯のテーブル台地上には黒い岩石が無数に転がっているが、これが鉄とアルミニウムの三二酸化物の塊である。アルミニウムの主要鉱石であるボーキサイト(bauxite)はラテライト化作用の結果作られる。

造園の世界では植栽にあたり現地土壌が不良な場合、植栽地全体に良質な土壌を盛土したり植穴への埋め戻し土に良質な土壌を客入(客土)したりすることが普通である。しかし、良質な土壌は畑や森林にあり、それを採取するということはその土地の植生を破壊することであり、緑化のために既存の植生を破壊するというのは大いなる矛盾である。筆者は、土壌改良とは現地土壌を最大限生かして改善することであり、例えば土壌有機物がほとんどない、すなわち土壌化していない場所では、廃棄物として処分される有機物等を堆肥などにして現地土壌に混入し、現地土壌が少々不良でも植栽植物の生育を可能とすることであり、また通気透水性が不良の場合は土壌に垂直な穴を沢山設けて水が下方に動くようにすることであろうと考えている。自然の表土が剥がされた造成地のような場所では、良質な土壌の客土のほうが不良な現地土壌の改善よりも植栽植物の成長は良いであろうが、公園緑地の場合、活着して健全な成長をすれば、成長が少々遅くても問題とはならないので、技術的工夫を凝らして現地土壌を改善して植物の生育を可能とすることが正解と考えている。緑化技術とは、客土のような安易な手法ではなく、可能な限りその土地の条件を生かしながら植栽できるように技術的工夫を凝らすものであり、緑化技術者は持っている知識・技術を総動員してその手法を考えるべきであろうと考えている。

果樹園でも植え付けの際に植穴への埋め戻しに客土をせず、現地土壌、堆肥、粗朶、落葉等を穴に詰める方法(これを蛸壺方式と呼んでいる)があり、多くは良い成績をあげているが、生の有機物の施用は時に白紋羽病やならたけ病のような土壌病害を発生させる恐れがあるので注意が必要であり、有機物は十分に堆肥化して利用すべきものであろうと考えている。

前述のように、既存木があって土壌が固結している場合、根元近くでの耕耘による通気透水性の改善や有機物の撹拌混入は根系を切断して傷めてしまう可能性が高い。また、根元近くでの高濃度の肥料の施与も細根を傷めることになる。

筆者が推奨する通気透水性の改善技法は、割竹挿入縦穴式土壌改良法と水圧穿孔法である。筆者が割竹挿入縦穴式土壌改良法を思いついたのは、昔、財団法人日本緑化センターの当時の水上達三会長(日本緑化センター初代会長、三井物産相談役。日本貿易会会長、三井物産社長、会長などを歴任)から「自分の母校である山梨県の韮崎市立韮崎小学校に緑化木を寄贈したいのでその配植を考えるように」との命を受けて韮崎小学校へ行き、既に植わっている樹木の位置を記録し新たな植栽樹木の位置を考えている時に、小さな若木が植わっていて、その根元に細い竹が刺し込んであるのを見たことである。竹は何の加工もせずにただ刺してあるだけだったが、そのとき、果樹園芸でしばしば行われている蛸壺方式を思い出し、ダブルスコップやオーガー等で垂直に穴を開け、そこに縦に割ってから中の節を取り除き、紐で再結束してパイプ状にしてから穴に刺し込み、良質な堆肥をその周りに詰めればより効果的であろう、と思いついた。そこで樹木生態研究会の仲間に、ある個人邸の樹木(サルスベリだったと思う)を対象にそのアイデアを実行してもらったところとても良い成績であったという。その後は色々な機会に割竹挿入縦穴式土壌改良法を提案して実行してもらったが、あるとき造園・緑化資材の会社の人から「この方法の普及を図るのをやめてほしい。なぜならこの方法では資材費も人件費も大してかからず、造園工事の金額がちっとも増えず儲けにならないからだ」と言われてしまった。なるほど、そういう考え方もあるのか、と妙に納得してしまったが、自分としては簡便でありながら効果的な技法を模索している中で思いついたこの技法は、造園・緑化資材の業者が嫌がるほどに安価にできるので、逆に「良い方法なのであろう」と自信がついた。割竹挿入縦穴式土壌改良法は東京農業大学環境緑地学科の実習の際に学生に実行してもらったが、ダブルスコップで深い穴を掘るのは結構体力がいるので、非力な人には大変な作業であり誰でもできるという訳ではないことも分かった。

水圧穿孔法を思いついたきっかけは、鳥取県倉吉市のある会社が、衰退した樹木の樹勢回復のために「秘伝の液体」を、果樹園などで使われている土壌殺菌用の土壌灌注機を使って根元に注入してよい成績をあげているのをみて、おそらく秘伝の液体でなくとも「単に水だけでも良い結果が得られるであろう、小型の農薬散布用コンプレッサーの弱い水圧でも硬い土壌に穴を開けることができるので誰でも実行できて汎用性が高いであろう、水圧は強くないので根系を傷めることはないであろう」と考え、そのアイデアを樹木医研修を受けに兵庫県から来た安田邦男さんに話したのが始まりである(その当時、筆者は樹木医研修事務局を補佐していた)。安田さんは帰郷後に早速そのアイデアを実行すべく、灌注機のノズルを開発したりして精力的に活動し、多くの樹木の樹勢回復に良い成績をあげていた。今日では多くの人が様々な場所で水圧穿孔法を実施していると聞いている。筆者も樹勢回復に関わる機会がある時に実施してもらっているが、近年はヤダケのような細い篠竹を、節を叩き潰してから水圧穿孔した狭い穴に挿入することを推奨している。水圧穿孔の技法は台湾の台中市にある國立中興大學の劉東啓先生(樹木医)が、自分で機械を開発したりして、台湾全土で精力的に実行し良い成績をあげている。ごく最近は、篠竹挿入とは別に植栽のための植穴の改善法として、植穴底面や側面に水圧穿孔法で穴を開け、また埋め戻しの際に割竹を根鉢の周囲に配置する方法を推奨しているが、ドイツのDr. C. Mattheckから植栽の際の土壌改良法について相談されたときに、植穴の側面や底部に水圧穿孔する技法を紹介したところ「耕耘と異なり、土壌の緊縛力を低下させず根系の浮き上がりを抑えながら根系の量を増やすことができるので、とても良い技法だ」との返答がきたので、さすがに物理学者らしい反応だ、と感心したのを覚えている。

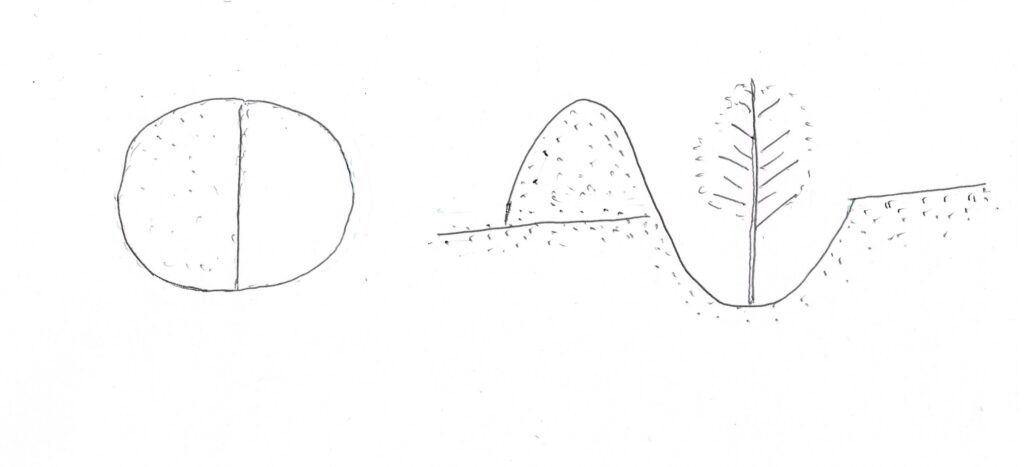

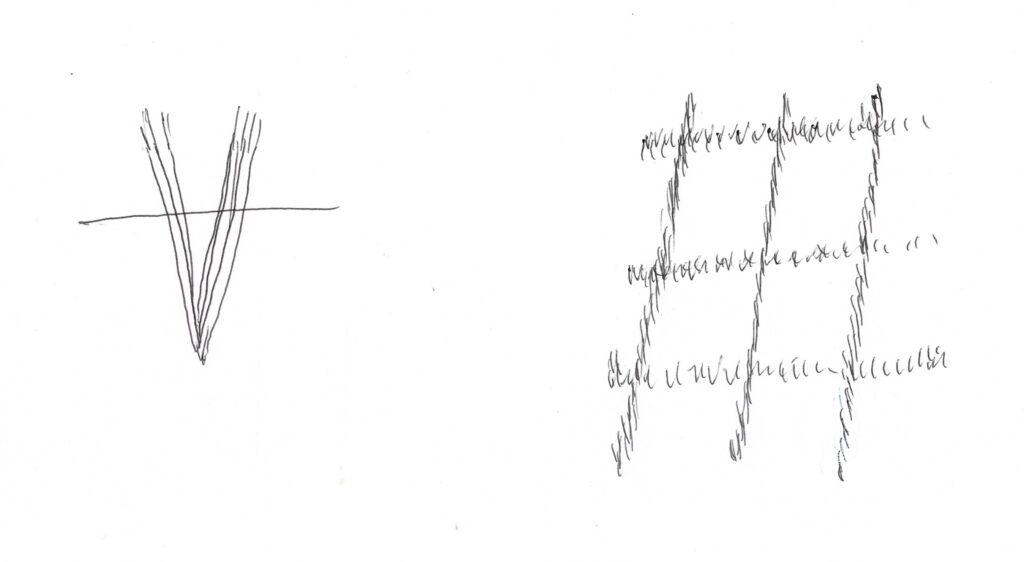

乾燥地で樹木を植え付けるとき、日本とは全く逆の発想が必要になる。日本では降水が多いために、樹木を植え付ける際はやや高植えにして、排水性をよくすることが多いが、乾燥地は降水がほとんどないものの昼夜の気温差が大きく、日中は40℃以上になりながら朝方は0℃近いこともある。そのため、夜間に露が降りることも頻繁にある。それゆえ、乾燥地の緑化では、地面に穴を開けてその底に苗木を植え付け、冷気が穴の底に溜まって露が降りるようにし、少しでも水分が供給される技法が普及している。西アフリカのマリ共和国やニジェール共和国では、緩傾斜地での穴の開け方として大きく分けて二つの方法が行われており、一つはデミリューン(Demiluneフランス語で半月の意味、図1)といって半月型の穴を掘るものと、もう一つはバンク(banquetフランス語で宴会の意味、図2)といって等高線に沿って溝を複数設けるものである。傾斜面上側から流れ下ってきた冷気が穴に溜まって露が降りるとともに、同じく流れ下ってきた砂塵によって穴の中に次第に土砂が溜まって苗木の根元は土に埋まり、根系の水分環境は徐々に改善される。

図1

図2

話は横道にそれるが、ロバをアカシアの木につないでおくと、ロバはアカシアの莢果(きょうか)を摂食して糞を排出するが、その糞からアカシアの苗が良く発生するという。その理由は、ロバは反芻しないのでアカシアの種子が少々傷付く程度の未消化状態で排泄される。硬実植物であるアカシアの種子は播種する際に表面を傷つけると発芽率が大きく上昇するので、ロバに食われて排泄されることは、発芽しやすい条件に加えて肥料付きというさらに良い条件が揃うことを意味する。エチオピアの山間部ではデミリューンと同じ手法であるが、直径2m程度の穴の周囲に石礫を敷き詰めて、穴が簡単には崩れない様にしている。山国のエチオピアは石の加工技術が高度に発達しており、傾斜地の土留めにも石垣が盛んに設けられており、その技術に甚(いた)く感心した記憶がある。

農地の耕耘は通気透水性の改善とは別の意味がある。それは耕耘によって土壌表面の粗孔隙が極めて多くなることによって毛管孔隙が切断され、土壌表面からの水分蒸発が妨げられ耕耘層の直下の水分が増える、という効果である。ただし、耕耘機等の重い機械による定期的な耕耘は耕土層の直下の土層が機械の転圧によって固結して硬盤となり、根系が入りにくい状態が生じやすいことが問題である。

礫漠や土漠よりも砂沙漠のほうが緑化しやすいのは、多くの場合、砂の層の下の水分環境が礫漠や土漠よりも良いからである。礫漠や土漠のほとんどは台地上や丘陵地上に分布し、砂沙漠は低地に分布することが多いことと、とくに土漠は土壌が固結して毛管孔隙が土壌表面まで繋がっており、強い日射と風で土壌表面からの蒸発が盛んに行われて、乾季には土層深くまで固結し乾燥しているのに対し、砂沙漠は粗孔隙の多い砂が表面を覆っているので、土壌表面からの水分蒸発が制限され、砂の層の直下の水分が多い傾向があることである。

砂沙漠のような乾燥した環境で野菜などを栽培する際、保水剤(SAP superabsorbent polymer超吸収性高分子)を使うことがある。点滴灌水(ドリップイリゲーションdrip irrigation)の技法は大昔から存在するが、現在世界中に普及している近代的点滴灌水法はイスラエルで開発された。保水剤とこの点滴灌水を組み合わせて使えばかなりの水の節約になり、また労力も節約できると考えられる。ただし、灌水装置が故障したりして灌水が止まり、保水剤が乾きすぎると、吸水力の強い資材の場合は、根系から水を吸い取って根が枯れることがあるので注意が必要である。

灌漑は土壌改良の技法ではないが、土壌の質を大きく変えてしまうことがあり、また樹木の根系の形を変えてしまうことがある。乾燥地で灌水をやり過ぎると、土壌表面からの水分蒸発を過度に誘発し、土壌中の塩類が土壌表面に集積し、塩類土壌となって植物が育たなくなってしまう恐れがある。また、細根を土壌表面に集中させて却って乾燥に弱い体質となり、灌水を止めると乾燥枯死してしまう可能性が高い。ニジェール共和国でみた例だが、ニジェール川の水を使ったユーカリの灌漑植林地を、世界銀行の助成金を使って造成したが、自動灌水のためのポンプが壊れて水の供給が止まってしまい誰も修理をしなかった。その結果、灌水によって根系全体が極めて浅い状態になっていたので、急激に衰退してしまった。筆者が見た時点ではまだ枯れてはいなかったが、衰退状態であり灌漑植林の失敗例である。

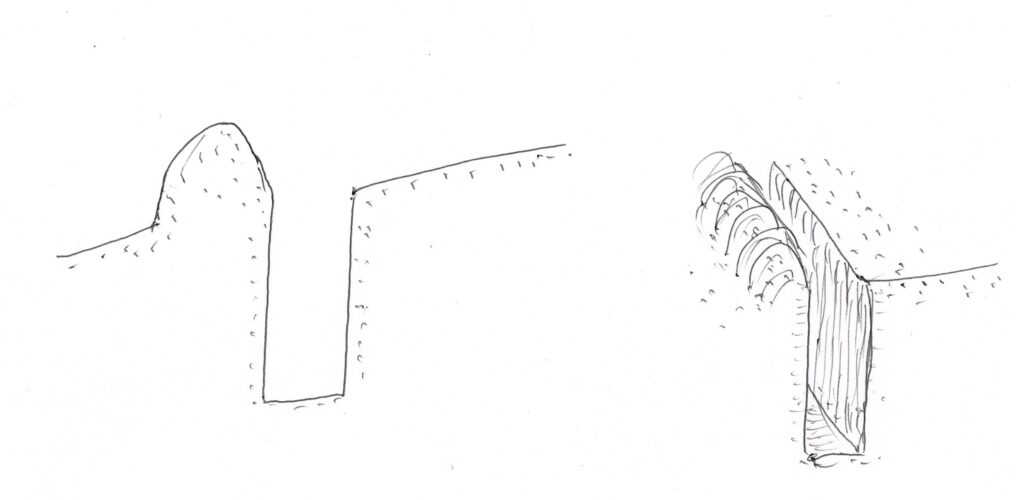

土漠や礫漠は浅層地下水がなく水を得ることが極めて難しいので、普通は放置されている。サバンナ気候下での砂で覆われた低地の大きな問題は、強風による砂丘の移動で農耕地が埋もれてしまうことが頻繁に生じており、砂の移動をいかにして止めるかが課題となっている。砂丘の大移動を阻止する方策として植林は極めて有効であるが、植林するためには植林地の砂地の安定が必要である。その方法として、アフリカでは前述のデミリューンやバンク方式、礫によるマルチ(gravel mulch)が行われており、中国では草方格砂障といって麦藁を角スコップで図3のように押し込む方法が行われている。

図3

この記事を書いた堀先生はこんな人―――――――――――――――

堀 大才(ほりたいさい)、昭和22年生、岐阜県恵那市在住。現在は樹木生態研究会最高顧問、元樹木生態研究会代表理事、元東京農業大学非常勤講師、元法政大学兼任講師、元財団法人日本緑化センター職員(樹木医制度の創設、緑化技術の研究開発担当)。

主な著書に、新版絵でわかる樹木の知識(講談社)、樹木土壌学の基礎知識(講談社)、樹木学事典(編著・講談社)、樹木診断調査法(編著・講談社)、絵でわかる樹木の育て方(講談社)、翻訳書に、C.ダーウィン著:種の起原-原著第6版-(堀伸夫との共訳・朝倉書店)など。

受賞歴:日本造園学会技術賞、樹木医学会功績賞