樹体における水の上昇

堀 大才

樹木は葉から多大な量の水を蒸散している。蒸散量は光合成で直接使う水の量の100倍から200倍といわれている。なぜそのような多大な量の水を蒸散する必要があるのかについては明確に解明されていないが、筆者は以下のように考えている。

光合成に適した葉の温度は25℃程度が最適とされ、葉面温度が30℃を超えると急激に光合成機能が衰え、40℃以上が続くと枯死してしまうとされている。よって、樹木のとくに樹冠上部の太陽の直射光に曝されている葉は葉内温度が過度に高くならないように盛んに蒸散して、気化熱(蒸発熱)で葉面温度を下げる必要がある。枝から切り取った葉を直射日光に曝しておくとかなり熱くなるが、枝に着いたままの生葉は熱くならない。

以上のことは多くの研究者が指摘することだが、筆者はもう一つ別の理由を考えている。森林土壌の土壌水にはほとんどミネラルが含まれず真水に近い状態であるので、光合成とそれに続く生理的代謝に必要な各種ミネラルを得るには、大量の水を蒸散させて葉内にミネラルが残るようにしなければならない。乾燥地で過度に灌水を続けると毛管現象で上昇してくる水と灌水の水がつながって土壌表面からの蒸発が盛んになり、同時に水に溶けた塩類も上昇するが、塩類は蒸発しないので土壌表面に残り、作物が生育できない塩類土壌になってしまう現象と同じである。

以上の二つの理由以外にもあるかも知れないが、筆者が思いついたのは以上である。

樹木の開葉期、樹幹を水分が上昇する力の最も大きなものは大気の水分吸収力(葉からの蒸散、すなわち蒸発する力)である。大気の水分吸収力は気温、相対湿度、風の強さ(風が吹くと葉の周辺の水蒸気を多く含んだ空気が速やかに移動するので蒸散量は多くなる)、天候(晴天は相対湿度が低く蒸散量は多く、雨天は相対湿度が高く蒸散量は少ない)等によって大きく変化する。気温が異なれば飽和水蒸気量は異なり、気温が高いほど飽和水蒸気量も指数関数的に多くなる。例えば気温0℃のときの飽和水蒸気量は空気1㎥当たり4.85g、10℃のときの飽和水蒸気量は9.39g、20℃のときの飽和水蒸気量は17.2g、30℃のときの飽和水蒸気量は30.3gであり、相対湿度が50%のときの1㎥当たりの水蒸気量はそれぞれ2.43g、4.7g、8.6g、15.15gである。つまり大気の水蒸気吸収可能量すなわち乾きやすさは“気温t℃のときの飽和水蒸気量−相対湿度s%のときの水蒸気量”であるので、同じ相対湿度でも気温が異なれば大気の水分吸収力すなわち乾きやすさは全く異なる。

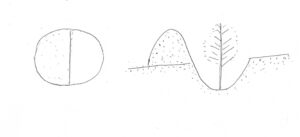

葉は、日中は気孔を開けて夜間は閉じるので、葉からの蒸散量は昼と夜では大きく異なり夜間はほぼ0になる。気温が高く良く晴れた風の吹く日中、大気は極めて大きな力で葉から水分を引っ張っている。大気が猛烈に葉から水分を引っ張る(筆者はこれを“大気の吸い取り紙効果”と呼んでいる)ため、水不足となった葉は枝から水を引っ張り、枝は幹から引っ張り、幹は根から引っ張り、根は土壌孔隙から引っ張る。このような一連の流れによって根端から枝葉先端まで続く細長い水の柱の束が生じている。

針葉樹の仮導管は軸方向に細長く細胞壁の部分を除くと仮導管内の通導部分は極めて狭く、仮導管から仮導管への水分の移動は細胞壁に開いた小孔である壁孔を通じて行われるので、一つ一つの仮導管の水分通導量は少なく、十分な通導量を確保するためには幹の断面の大部分を仮導管で構成し、辺材の大部分(一般的には十数年分の年輪)で水分通導を行わなければならない。しかし、辺材から心材への移行材(普通数年分ある)では水分通導はほとんど行われてない。針葉樹材の1年輪の早材部分と晩材部分はいずれも主に仮導管で構成されているが、早材の仮導管は細胞壁が薄くて内径が大きく水分を通導しやすくなっているのに対し、晩材の仮導管は細胞壁が厚く水分通導部分は狭く、水分通導も幾らか行っているものの、力学的に樹体を支える役割が主体である。その結果、水分通導の大部分は辺材の十数年分の年輪の早材部分で行われている。しかし、年輪は新しいものほど水分通導量が多く、針葉樹であっても90%前後が最も新しい年輪を通っていると考えられている。

仮導管は導管と異なり、形態的には広葉樹の繊維細胞とよく似ているが、断面は四角形でミミズのように細長く、上下両端は尖り仮導管と仮導管は側面で接着し、その接合部分の細胞壁には壁孔という丸く小さな穴が沢山開いていて、水分はその穴を通じて仮導管から仮導管へと流れて上昇していく。

広葉樹の導管は針葉樹の仮導管に比べてずっと太く断面は丸く、導管を構成する各導管要素(導管を構成する個々の細胞をこのようにいう)の上下の繋がり部分には細胞壁がない(篩目のように沢山の穴が開いたり、細胞壁が完全になくなったりしているものもある)ので水分が通りやすく、辺材の数年分の通導で十分である。よって、心材に近い部分の辺材は移行材でなくとも水分通導を止めている。導管の太さは水分通導量と高い相関があり、内径が2倍だと水分通導量は4倍、3倍だと9倍になる。環孔材のような早材部に大導管が並んでいる樹種は水分輸送の効率が良いので、普通、大導管は最も新しい年輪の部分のみが通導しており、2年目以前の年輪の大導管は水分通導をほぼ止めている。これは最も新しい年輪の通導だけで十分であることが関係しているのであろう。環孔材は晩材部分にも沢山の導管をもっているが、皆小導管であり断面積では小導管よりもずっと小さい繊維細胞のほうが大きく、繊維細胞は主に力学的に樹体を支える役割を果たしており水分通導をほとんど行なっていないので、晩材部分ではごくわずかしか水分通導を行っていない。よって、小導管を通しての水分だけでは茎葉を維持することはできず、後述するように、早春に一早く年輪成長を行って大導管をつくる必要がある。しかし、環孔材のように早材の導管が太いということは以下に説明するキャビテーション(cavitation、空洞化)を起こしやすいということでもある。現に、厳冬期に導管内の水分が凍結すると、キャビテーションを起こして水分通導が止まり、導管内が次々とキャビテーションを起こしてエンボリズム(embolism、塞栓症という。導管の水分通導が完全に止まる現象。細胞壁に開いている壁孔の壁孔膜から空気が入る)が生じる。ゆえに春になっても前年の大導管は水分通導が回復しないので、前述のように、環孔材は春の成長期の展葉前に最初にやることが年輪成長による新しい大導管の配列である。環孔材でも晩材の小導管は数年分の通導を維持していると思われるが、相対的な量はごくわずかなので、それだけでは多くの枝葉を維持するのに不十分である。その結果、環孔材はすべて落葉広葉樹である。すなわち、カシ類のような放射孔材、あるいはタラヨウのような散孔材樹種は数年分の年輪が水分通導を行っているので、数年分の葉を維持でき常緑でいることができる(勿論サクラ類のように、散孔材樹種にも落葉樹はある)が、環孔材樹種は最も新しい年輪の大導管でほぼ全量の水分を供給しているので、すでに水分通導を停止した前年の導管とつながっている葉を維持することができない、ということである。因みに、コナラなどの落葉性ナラ類は環孔材であるが常緑性ナラ類であるウバメガシやコルクガシは放射孔材である。

水面の表面と大気の間には極めて大きな水分子濃度の差があるので、水面表面から大気中に、盛んに水分子が抜けていく。このことは葉面と大気の間でも同じである。水分が葉から盛んに蒸散しているとき、水分子の分子間にはとても大きな陰圧(負圧ともいう。マイナスの圧力すなわち引張りの力が働いている)が生じているが、水が移動する導管や仮導管はとても細く(ケヤキ、ナラ類、エンジュのような環孔材の大導管でも内径0.1から0.3mmほど)、また水素結合による水分子同士の分子間引力はとても大きいので、水の柱が途中で切れることはあまりない。しかし良く晴れた相対湿度の低い風の強い日中の、蒸散力がとても大きいときに、水柱に気泡が生じて水柱が途切れてしまうことがある。水は陰圧下では常温でも沸騰して水蒸気となるが、そのことは気圧が低い高山では水の沸点温度が低くなることを考えれば理解しやすいであろう。しかし毛管現象が働くほど狭い管の中では普通、陰圧下でも沸騰が抑えられている。一方、寒冷な地方で導管内の水が凍結融解を繰り返したときにも気泡ができてしまうことがある。水道水を冷蔵庫で凍らせると、溶けていた空気が気泡となって白く濁る現象と同じである。日中に凍結が解けて夜間に再び凍結する、ということを繰り返すと、徐々に気泡が大きくなって水柱が切れてしまう。因みに、沸騰は液体(この場合は水)の中で液体から気体(この場合は水蒸気)に変わってしまう現象であり、蒸発は液体の表面から気体に変わっていく現象である。導管や仮導管内に大きな気泡が生じて水の柱が切れると、途切れた部分より下の水はそれ以上上昇しないが、葉からの蒸散は続くので、気泡より上の水分は上昇し続け、導管や仮導管の空洞は大きくなる。木材を構成する導管、仮導管、繊維細胞、柔細胞には、隣接する細胞との間の細胞壁が部分的に形成されずに沢山の微小な丸い穴が開いていて、細胞間の水分通導や柔細胞の場合は原形質連絡を行っており、その部分を壁孔という。壁孔には壁孔膜があり、空洞の気体が周囲の仮導管や導管および柔細胞内に入らないように、気体が生じたときは閉じている。夜間になって葉の気孔を閉じたときや雨天の相対湿度が極めて高い日中、導管液や仮導管液にかかる張力が弱くなって陰圧でなくなると、周囲の柔細胞や空洞化していない仮導管や導管から空洞化した導管内や仮導管内に、壁孔を通じて水が再注入される。さらに、この空洞の気体は水蒸気なので陰圧が弱くなると再び液体に戻る。このような現象によって気泡は消えて水柱は回復する。幹の途中にドリルで穴を空けて導管や仮導管の中に空気を入れて水の柱を切っても、迂回する水の流れによって穴を空けた場所から2mほど上で水柱が回復するのが普通である。前述のように、広葉樹ではこの水柱の回復には導管を取り巻く軸方向柔細胞や放射組織柔細胞が大きな役割を果たしているといわれている。一度途切れた導管や仮導管の水柱が回復しやすいか否かは導管や仮導管を取り巻く柔細胞の多さと関係しており、針葉樹は広葉樹より仮導管を取り巻く柔細胞が少ないので回復しにくい、という説がある。しかし、針葉樹の幹の辺材の断面はほとんど仮導管で占められるほど仮導管の数が多く、部分的に仮導管の水柱が途切れたとしても、全体の水分通導は止まることがなく木が枯れることはあまりない。導管液や仮導管液の水柱が回復する別の理由として、気泡が入った部分での導管や仮導管の閉塞がある。例えば、大導管をもつケヤキやナラ類のような環孔材樹種の大導管は、気泡部分では水圧がかかっていないので、導管を囲む柔細胞の細胞膜内の物質が大導管内に引っ張られて飛び出し、ゴム状物質に変化して導管を塞ぐ。これをチロース(tylosis、タイロースともいう)という。チロース現象が起きると、大導管内の気泡はそれ以上拡大せず、水柱は柔細胞、小導管などを迂回しながら回復する。因みに、同じ環孔材でもチロース現象が顕著なヨーロッパナラ、ホワイトオーク、ミズナラなどの樹種はワインやウイスキーの樽材として使われるのに対し、レッドオークはチロースがほとんど生じないので、樽材としては使われていない。

針葉樹は辺材の大部分の仮導管内を水分が上昇するが、心材部分では水分の移動はなく含水率は下がっており、辺材でも心材化する前の移行材では水の上昇はほとんどない。しかし、水分通導の大部分(90%以上)は最も新しい年輪で行っている。このことは広葉樹の散孔材や放射孔材の広葉樹でも同じである。マツがマツ材線虫病に罹ると辺材部分の水分通導が止まって枯れるが、最も新しい年輪での通導が維持されていれば枯れないで済む。マツ材線虫病に対する抵抗性マツと抵抗性でないマツの差はこの最も新しい年輪での水分通導が止まるか否か、といわれている。

広葉樹の散孔材の導管は基本的に中導管と小導管しかなく、数年分の年輪を使って通導している。環孔材のような早材に大導管が並んでいる樹種は基本的に最も新しい年輪がほとんど100%の水分通導を行っている。環孔材にも晩材部分に小導管があり、この小導管が数年分機能していることもあるが水分通導量は極めて少ない。カシ類のような放射孔材は大導管、中導管、小導管が放射方向に並んでいるが、大導管に気泡が入っても中導管と小導管が機能して、数年分の年輪で通導している。

イヌツゲなどの木で、それまで活力十分と思われた枝が突然枯れることがある。この現象については十分に解明されていないが、筆者は以下のように考えている。

幹や大枝から枝分かれした小枝は幹や大枝よりも年輪幅が細くなっており、それにつれて導管も細くなっており、キャビテーションを起こしにくくなっているが、導管の数も少なくなっているので、蒸散が激しく行われ、降水が少なくて土壌が乾燥したりして土壌からの水分供給が少ないときに導管内の水に極めて大きな陰圧がかかり、小枝にも一部の導管にキャビテーションが生じる。すると残りの導管ですべての水分通導を行わなければならないので、残りの導管に極めて大きな負荷がかかり、次々にキャビテーションを起こして水分通導が完全に停止する。その枝の葉は急激に水分不足に陥り光合成機能が急激に低下する。すると木はキャビテーションを起こした小枝の基部の導管や細胞壁を閉塞(ゴム状物質、フェノール物質、スベリンのようなコルク化物質などで導管内や細胞壁に詰めものをする)して水分通導を完全に止めてしまい小枝は完全に枯れる。多分、キャビテーションがそれ以上拡大しないための防御反応の一種なのであろう。光合成機能が衰えて生産よりも消費のほうが多くなり生産と消費の収支が“赤字に陥った”弱った枝の基部で導管や仮導管を閉塞して、その枝を完全に枯らしてしまう現象はすべての樹種で普通に見られるが、イヌツゲは健全そうに見える枝が突然枯れることが多い。なぜイヌツゲで特異的にこのような現象が生じるのかは、筆者には分からない。なお、モッコクも同様に突然枯れることが多いといわれているが、筆者はあまり見ていない。

定かではないが、大気の水の吸収力と水分子間の引力によって水がどれくらいの高さまで上昇する可能性があるかについてある人が計算したところ、高さ200mと算出されたということである。また、樹高130m~140mが限界という説もある。1995年にアメリカの研究者が導管内の水の圧力を測定したところ、−5気圧~−35気圧(−5,066.23hpa~−35,463.75hpa)の陰圧になっていたという。ただし、この程度の陰圧では樹高30mの高さまで水を上げるのは困難であり、別の力が働いているのではないか、という説もある。別の計算では樹高80mまで水を上げることが可能という。つまり、どこまでが樹高の限界かは諸説があってよく分からないということであるが、いずれにしても、樹木は極めて高くまで水を上げる能力があり、現在見つかっている最高樹高の樹木はカリフォルニア州の海岸山脈(Coast Ranges)に生育するコーストレッドウッド(coast redwood、Sequoia sempervirens)の115.85m(この世界最高樹高の木にはハイペリオンHyperionという愛称が付けられている。115.6mという説もあるが成長したのかもしれない)である。なお、西部開拓時代に伐倒された木の中にはもっと高い木もあったという。

幹における水分上昇には、大気の水分吸収力以外にも、細根部分の生細胞と土壌水との間の浸透圧の差で、細根が土壌水を吸収し、仮導管や導管には下から押し上げようとするプラスの水圧がかかる。これを根圧という。さらに導管、仮導管の内壁と水分子との間の引力により毛管現象が働いている。大導管の内径も毛管現象が作用する大きさになっている。さらに、柔細胞間の糖濃度の差による浸透圧等が関わっているが、最も大きい力は大気の水分吸収力であり、この力と水分子間の分子間引力がなければ、導管や仮導管内の水はせいぜい数mしか上昇しないであろうといわれている。

落葉樹の場合、展葉前は上述のような大気の水分吸収力が働いていない状態であるので、早春の展葉前に樹木が高い茎頂まで水をどのように運んでいるかは大きな謎である。一つ考えられるのは、真冬から早春までの間のみに見られる柔細胞間での極めて大きな浸透圧である。樹木は冬の耐凍性を高めるために柔細胞中の糖濃度を高め、細胞内の水分を少なくしているが、早春、細根が土壌から水を盛んに吸収する(サトウカエデ、イタヤカエデ、シラカンバ等で採取されているシロップはこの根圧によって導管内を上昇する)と、細根の柔細胞は水が多くなり浸透圧は小さくなる。すると、その上のまだ水分が少なく糖濃度の高い柔細胞との間に大きな浸透圧が生じる。普通、枝幹の高い部分ほど冬の間に厳しい寒さに曝されるので、上部の柔細胞ほど細胞内の水分を少なくし、糖濃度を高めている。それによって柔細胞間をゆっくりと水が上昇し、水を十分に吸収した細胞は活性が高まり、開芽展葉にこぎつける。ゆえに、この時の水分上昇は導管や仮導管内の移動ではない。勿論、真冬でも皮目や樹皮から水分は少しずつ蒸発しているので、導管や仮導管での移動も凍結していなければ幾らかは生じているが、高い場所の茎葉までの水分上昇の基本は柔細胞間の浸透圧の差による移動である。展葉後に葉からの蒸散が開始されると、根圧はなくなり、導管や仮導管内の水は大気の吸い取り紙効果で動き出し、水の大きな移動が生じる。柔細胞間のゆっくりとした浸透圧による水分の移動は展葉前(常緑樹ではまだ葉が休眠状態のとき)の、蒸散量が極めて少ない状態であるので、それで十分に間に合っているのであろう。

幹や大枝における水分上昇速度の測定には様々な方法が提案されているが、近年はヒートパルス法(heat pulse method)、グラニエ法(Granier method)、茎熱収支法(stem heat balance method)などがよく使われている。樹液の流動速度は同一樹種であっても天候によって、樹木の大きさによって、樹勢によって、測定部位によって、地形によって大きく異なる。樹勢不良な樹木は樹幹で1時間に10cmということもあれば(筆者が筑波大学の研究者から直接聞いた筑波大学構内のケヤキの例)、活力旺盛で葉量の多い樹木は数mも上昇することがあるという。

参考文献 Zimmermann, M. H.(1983)Xylem structure and the ascent of sap, Berlin:Springer-Verla

この記事を書いた堀先生はこんな人―――――――――――――――

堀 大才(ほりたいさい)、昭和22年生、岐阜県恵那市在住。現在は樹木生態研究会最高顧問、元樹木生態研究会代表理事、元東京農業大学非常勤講師、元法政大学兼任講師、元財団法人日本緑化センター職員(樹木医制度の創設、緑化技術の研究開発担当)。

主な著書に、新版絵でわかる樹木の知識(講談社)、樹木土壌学の基礎知識(講談社)、樹木学事典(編著・講談社)、樹木診断調査法(編著・講談社)、絵でわかる樹木の育て方(講談社)、翻訳書に、C.ダーウィン著:種の起原-原著第6版-(堀伸夫との共訳・朝倉書店)など。

受賞歴:日本造園学会技術賞、樹木医学会功績賞